本記事では油圧ロボットについて、ロボット業界で10年以上働いている筆者がわかりやすく解説します。この記事を読めば、油圧ロボットについて次のようなことがわかります。

・油圧ロボットがなぜ、再び注目されているのか

・油圧アクチュエータのメリット・デメリット

・油圧アクチュエータの仕組み

・油圧ロボットメーカー4選と使用例

油圧ロボットに興味を持った方、油圧ロボットの使用例について知りたい方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

Contents

油圧ロボットとは

油圧ロボットとは、油圧を動力源としたロボットのことです。油圧とは、圧力をかけた液体(油)を利用して力を伝達する技術です。油をシリンダに流し、その圧力でピストンを伸縮させることでロボットの動力源にします。

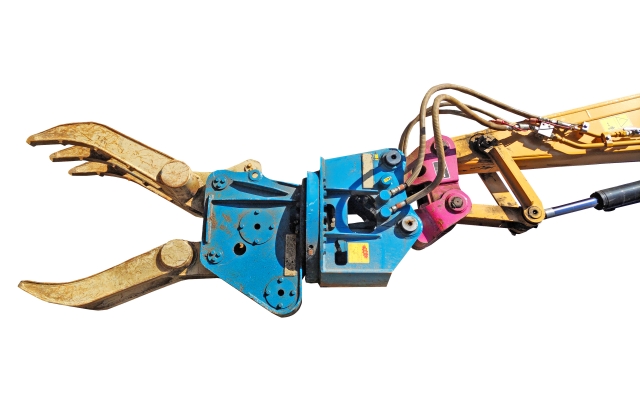

現在実用化されている油圧機械として、ショベルカーのアームがあります。建設現場では、土を掘り起こしたり、重量のある建設資材を運ぶ必要があるため、油圧駆動が適していると言えます。

油圧アクチュエータとは

油圧ロボットは「油圧アクチュエータ」で動いています。アクチュエータ(actuator)とは、電気や油圧などのエネルギーを物理的な運動として取り出す機構のことです。ロボットにおけるアクチュエータは、人間でたとえると筋肉に相当する部位です。ロボットの運動性能(たとえば速度や可搬重量)は、アクチュエータの性能によって大きく左右されます。

近年再注目されている油圧ロボット

(出展:Boston Dynamics https://www.bostondynamics.com/atlas)

世界初の産業用ロボットはユニメーション社製の「ユニメート」と言われていますが、このロボットの動力源は油圧駆動でした。電動機(モーター)の技術が発展していく中で、産業用ロボットは油圧から電動に置き換わり、今ではほぼ全ての産業用ロボットが電動駆動です。

これまで、ロボットの駆動源は電動一択のように思われていたのですが、近年油圧がロボットの駆動方式として見直されています。油圧ロボットが再注目されるきっかけは、ボストン・ダイナミクス社の人型ロボット「アトラス」の発表であると言われています。

アトラスは2013年に公開された後、「歩く」「走る」「ジャンプする」という人間のような動きを俊敏に行うデモを行ってきました。さらに、2017年には「バク宙する」デモも披露しており、インターネット上で大きな話題となりました。

参照:https://youtu.be/fRj34o4hN4I

アトラスのように人間サイズまで小型化した油圧アクチュエータで、力強く俊敏な動作を行えるロボットが実用化されれば、ロボットの適用分野がさらに広がるのではないかと期待されています。

水ではなく油を使う理由

液体であれば扱いやすい水を使うのが良いと思われるかもしれませんが、油圧駆動の流体として油を使う明確な理由があります。

油を使う理由①:金属を錆びさせない

水を用いた場合、油圧機器の金属材料(多くは鉄系材料)に触れると金属が錆びてしまうため、金属を錆びさせない油が適しています。

油を使う理由②:粘度が高く漏れにくい

液体は材料ごとに粘度(粘り気)が異なります。油は水よりも粘度が高く粘り気があり、機械に密閉したときに漏れにくいです。油圧機器は流体(油)に圧力をかけるため、漏れにくい油が適しています。

油圧アクチュエータのメリット・デメリット

ロボットの駆動方式としては、一般的に「電動駆動」「油圧駆動」があります。前述したとおり、ロボットを油圧駆動させるための動力源は「油圧アクチュエータ」と呼ばれています。ここでは、油圧アクチュエータの電動アクチュエータと比べたときのメリット・デメリットを解説します。

メリット:大きな力が出せて衝撃に強い

油圧アクチュエータのメリットは大きく2つあります。

1つ目のメリットは、大きな力が出せることです。油圧アクチュエータは、このメリットを活かして建設機械やプレス機に使われるほど大きな力を出すことができます。

2つめのメリットは、衝撃に強いことです。油圧アクチュエータに使われている油(作動油)は、多少の圧縮性があり、外からの衝撃をやわらげることができます。また、油圧回路には安全弁が設置されており、ここから作動油を逃がすことで衝撃から油圧アクチュエータを守ることができます。

デメリット:周辺機器が大きく油漏れのリスクがある

油圧アクチュエータのデメリットは大きく2つあります。

1つ目のデメリットは、周辺機器が大きいことです。油圧アクチュエータは、直線運動する油圧シリンダの他にも、作動油に圧力をかけるポンプ、作動油をためておく油タンクなどの機器が必要となり、機器全体としてのサイズは大きくなってしまいます。

2つ目のデメリットは、油漏れのリスクがあることです。油圧アクチュエータには高圧の作動油が流れているため、油漏れによって周囲環境の汚染や、火災などのリスクが発生します。

油圧アクチュエータの仕組み

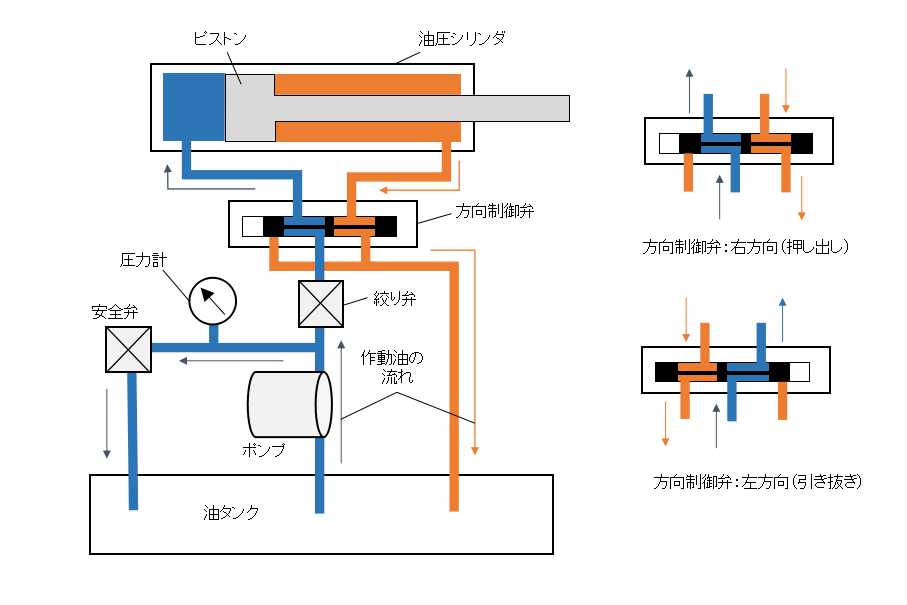

図:油圧アクチュエータの仕組み

上図は油圧アクチュエータの仕組みを図解したものです。この図を使って、油圧アクチュエータの仕組みについて解説します。

作動油が油タンクからポンプで圧力をかけられて、油圧シリンダに流れることでピストンが動く、という原理です。このとき、ピストンに発生する力Fは、F=P(作動油の圧力)×A(ピストンの断面積)で表すことができます※。

※厳密には、ピストンの摩擦や、絞り弁などによる圧力損失により、Fは少し小さくなりますが、わかりやすく説明するためこれらは無視しています。

つぎに、図における油圧アクチュエータの機器の説明をします。

・油タンク:作動油が貯められているタンク。

・ポンプ:作動油をくみあげ、圧力をかける機器。ポンプの動力源には電動モータやエンジンが使用されています。

・絞り弁:油圧シリンダに送る作動油の圧力を調整し、油圧シリンダの力を制御します。

・方向制御弁:油圧シリンダの動作方向を切り替える弁。

・油圧シリンダ:ここに作動油を流すことにより、ピストンが動きます。油圧シリンダをロボットに取り付けて、ピストンの押し出し・引き抜きの動作で関節を動かします。

・圧力計:作動油の圧力をモニターするための計器。

・安全弁:ピストンに衝撃など大きな負荷がかかった時に、作動油をここから油タンクに逃がすための弁。

油圧ロボットメーカー4選と使用例

ここでは、油圧ロボットのメーカーを紹介します。油圧機器自体は建設機械などで普及が進んでいますが、油圧ロボットの実用例は非常に少なく、多くは研究開発の成果としてのデモに留まっています。

ボストン・ダイナミクス

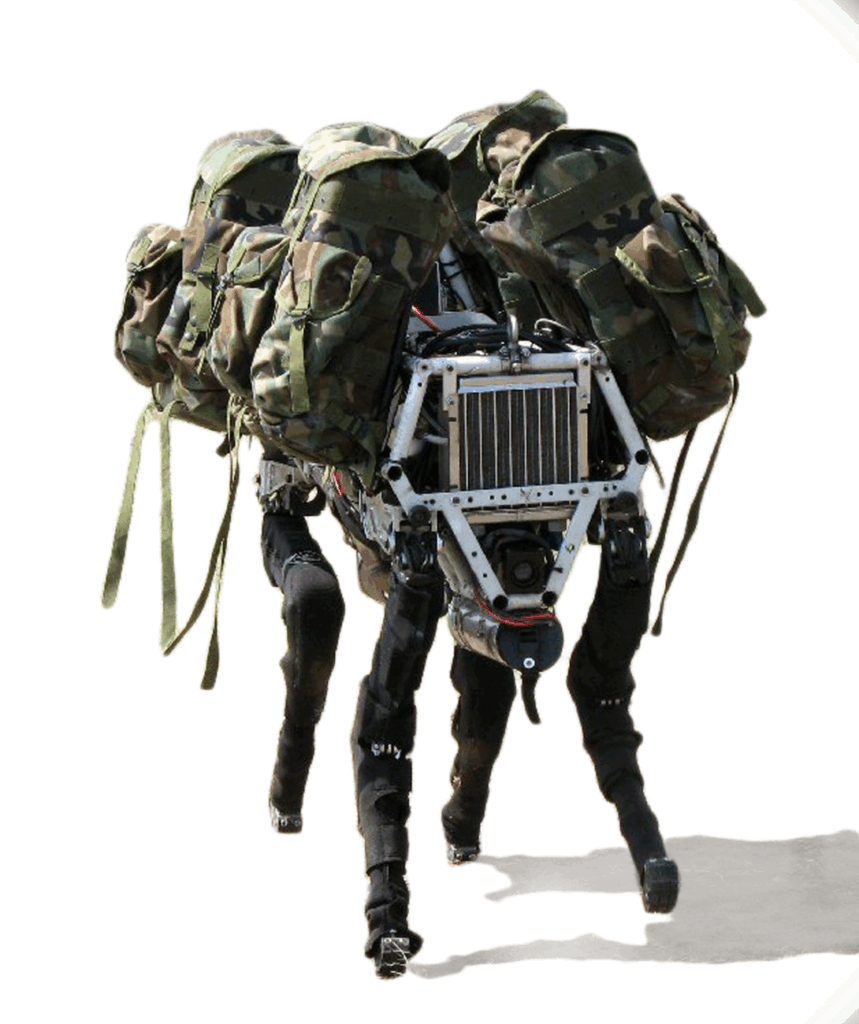

(出展:https://www.bostondynamics.com/legacy)

ボストン・ダイナミクスは1992年にマサチューセッツ工科大学(MIT)で設立されたロボットの研究開発を行う企業です。

悪路の走破性が高い歩行ロボットの技術開発に強みがあり、同社の代表的なロボットとしては国防高等研究計画局(DARPA)の支援のもと開発した四足歩行ロボット「ビッグドッグ」があります。

この記事の冒頭でも紹介した「アトラス」は、研究用のプラットフォームとして開発された二足歩行の人型ロボットです。アトラスには28個の油圧アクチュエータが搭載されています。

ボストン・ダイナミクスは、2023年現在世界で最も油圧ロボットの技術が進んでいるメーカーと言えるでしょう。

参照:https://www.bostondynamics.com/

川崎重工

川崎重工は、バイクや船舶、油圧機器、産業用ロボットなどを作っている総合機械メーカーです。「油圧機器」と「産業用ロボット」の2つの製品を手掛けており、これらの技術を用いて油圧ロボットの研究開発を進めています。

川崎重工は「人間に代わって人間用のツールを使いながらさまざまな作業を行う、等身大のヒューマノイドロボットに対する期待が高まっている」とし、同社開発中のヒューマノイドロボット「Kaleido」向けの油圧アクチュエータを開発しています。

同社の油圧アクチュエータは、油タンクの容積を必要最低限に減らす、各種バルブ(弁)を専用設計するなど、徹底的に小型化をし、Kaleidoの脚部に収まるほどの大きさとなっています。

参照:https://www.khi.co.jp/rd/magazine/pdf/181/n18107.pdf

<h3>テムザック</h3>

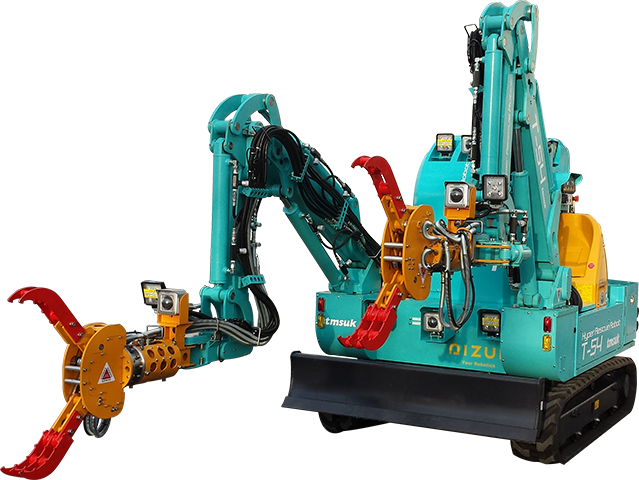

(出展:https://www.tmsuk.co.jp/products/)

テムザックは、2023年現在京都に本社を置く企業で、サービスロボットの開発、販売をしている企業です。

同社の「援竜」は、災害現場での活躍が想定されているレスキューロボットです。油圧駆動のロボットアームを2本搭載し、オペレーターの腕と連動して動き、直感的に操作できるようになっています。

援竜は、独立行政法人消防研究所や、北九州市消防出初式で災害救助のデモンストレーションを行いました。

参照:https://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0403/26/news001.html

参照:https://youtu.be/erOdLag7tCw

東芝

(出展:https://www.toshiba-clip.com/detail/p=788)

東芝は、油圧アクチュエータを用いた双腕ロボットを2014年に発表しています。このロボットの可搬重量は片腕最大50kg。アームのサイズを考慮すると、東芝の油圧ロボットは一般的な電動ロボットの5~10倍程度の重量物を持つことができます。

東芝の油圧ロボットの肩幅は700mmで、この程度の大きさであれば人と同じ作業スペースに設置できると言われています。また、このロボットのデモは生産ラインを模擬したワークのねじ締め、検査、ハンドリングを行っています。人協働ロボットのように、人と共存して働くロボットと言えます。

参照:https://youtu.be/vXSiwjrKZjg

まとめ

この記事では「油圧ロボットが再注目される背景、油圧アクチュエータの仕組みやメリット・デメリット、油圧ロボットメーカー4選と使用例」について解説しました。

油圧ロボットは現在、研究開発から現場での実証段階のフェーズにあります。電動アクチュエータに比べて大きい力が出せるというメリットを持つ油圧アクチュエータ。機器が小型化し、油圧駆動のメリットが活かせるアプリケーションがあれば油圧ロボットは普及するポテンシャルがあると言えます。

FA分野においては、油圧駆動の機器はプレス機や油圧シリンダで使われています。Otokogiでは、これらの機器を使った自動化導入もサポートしています。Otokogiは、自社と提携SIerの自動化導入事例を1500件以上データベース化し、お客様にあったシステム導入を提案できることが強みです。

油圧シリンダをはじめとした油圧機器を導入したいが自社だけで進めるのに不安があれば、ぜひOtokogi合同会社にご相談ください。SIerのご紹介や自動化機器導入をサポートさせていただきます。