生産現場での改善で求められるECRSについて、具体例を示しながら解説していきます。

Contents

ECRSの概要と導入の目的

企業の生産活動においては生産現場のコスト削減=利益の最大化に繋がります。

実際の生産現場では、作業の改善の余地があり、工程を見直すことで、より早く少ないリソースで生産することが可能になります。

しかし、改善を実施する際に、闇雲に手をつけても、思ったような効果が得られなかったり、後戻りするということが発生します。

この工程改善における改善点を、効果的に抽出するためのツールがECRSです。

ECRSの手法を用いることで、誰でも簡単に改善ポイントを発見し、実行に移すことが出来ます。

ECRSとは

まず初めに、ECRSとはどのようなものかを説明します。

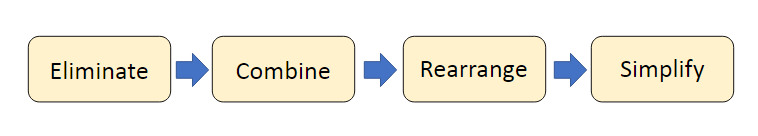

ECRSとは、業務改善をする上で改善点を効果的に抽出するための考え方のことをいい、Eliminate(排除)・Combine(結合)・Rearrange(入替)・Simplify(簡素化)の頭文字をとったもののことを指します。

それぞれの詳しい内容は、後述しますが、大切なことはE→C→R→Sの順番で行うことです。

この順番で行うことで、無駄な後戻りや不必要な改善を実施せずに済むようになっています。

ECRS活用のメリット

では、ECRSを知らずに改善を行った場合、どのような事が起きるでしょうか。

一番起こりやすいものは、作業の改善を考えて実施したが、そもそも、その作業自体が不必要であったというパターンです。

この改善の際に、新しい機械を導入していた場合、そのコスト自体が無駄になってしまい、改善の効果よりもかかったコストの方が高くなってしまうということになります。

ECRSを用いることで、このような無駄が発生せず、よりシンプルな改善につながります。

また、改善後の作業が、単純で簡単な作業になりやすいため、特別な作業者しか対応できないようなものではなく、誰でもその作業に従事できるようになるというメリットもあります。

ECRSにおける各ステップの考え方

前項で示したとおり、ECRSは4つのステップで成り立っています。

ここで、それぞれのステップでの考え方を説明していきます。

Eliminate(排除)

例:Eliminate(排除)作業そのものを無くせるか?

ECRSのなかで最も効果が見込めるものが、不要な作業の「排除」です。そもそも作業自体を無くすことが出来れば、作業時間の短縮になったり、コストをかけた改善策を実施する必要がなくなります。これを理解していれば、改善する工程を見たときに、まずはこの作業が本当に必要か、という視点を持つことが出来ます。

ただし、この時に注意すべきことがあります。自分の判断だけで、不要な作業だと判断したものの、実際はお客様との取り決めで必須の作業であった、という場合もあります。

特に、品質に関わる作業などの場合は、知らずに排除して、後々大きな問題に発展してしまうこともあり得ます。

重要なことは、関係各所と事前に話し合い、排除しても問題ないかを確認することです。

Combine(結合)

例:Combine(結合)作業をまとめられるか?

次に、別々の工程になっているものを繋げて作業することで、より効率的に作業を進められるかどうかを検討します。例えば、細かく細分化された作業を繋げたり、工具などの道具を改造して、2種類の作業を同時に行う事が出来るように変えること、などが挙げられます。さらに、複数人で行っている作業を、一人に集約した方が効率的になる場合もあります。

また、「結合」のステップには、繋げる事だけではなく、分離することも含まれます。

分離とは、一つの作業を二つの作業に分割したり、一人で行っている作業を二人で行うようにすることです。これは複雑になった作業を分解することで、簡単な作業になる場合に適用します。

Rearrange(入替)

「入替」の工程では、作業の順番を入れ替えたり、他の作業方法に代替したりすることを検討します。これまでのE、Cのステップでは、改善できなかった作業に対して有効です。

作業者の配置換えや、工具などの置き換え、作業レイアウトの変更などが挙げられます。

ステップでは、一見すると非常に小さな改善効果に思えるものもありますが、長期的視点に立つと、非常に効果が見込める改善であるという内容のものもあります。

Simplify(簡素化)

最後に、複雑になっている作業を、よりシンプルで誰でも簡単に実施できる方法に変更する事を検討します。工場でよく見かけるのが、作業のコツが必要なものであったり、計算したり、考えて判断しないといけないような作業です。現在は、市場に様々な便利なツールがあるので、そういったものを活用して、複雑な作業を簡単にすると良いでしょう。

ECRS実践の流れ

さて、ここまでECRSの概要を説明してきましたが、実際にどのように活用したら良いか分からないという方も多いのではないでしょうか。

ここではECRSを例題をもとに実践してみたいと思います。

今回改善したい作業の内容は次の通りです。

「コンベアを流れてくるダンボールの中身(飲料のビン)を確認し、割れがなければダンボールをテープで閉じて、シールを2箇所に貼り付ける。帳票に箱に貼ったシールの番号を記入し、ダンボールをパレットに積む。」

こちらの作業を実際に改善するつもりで見ていきましょう。

ECRSの前に

まず、ECRS実践の前にやっておくべきことがあります。それは、改善したい作業の分析です。作業している内容を細かく洗い出し、作業順に書き出していきます。工程改善の分野では、これを作業分析と呼びます。作業分析を行うことで各作業に対してECRSの観点からどのような改善をするかを決定しやすくなります。

それでは、先程の例題を作業分析したものを下記に示します。

※分かり易く改善ポイントを盛り込んだ作業内容にしています。

※以下、数字全て半角表記

1.コンベアまで歩く

2.ダンボールを持ち上げる

3.作業台まで歩く

4.作業台にダンボールを置く

5.ダンボールの中身を確認する

6.テープ置き場にテープを取りに行く

7.作業台に戻る

8.ダンボールを閉じる

9.シールを置き場に取りに行く

10.作業台に戻る

11.シールを貼る

12.もう一箇所のシールを貼る

13.シールの番号を確認する

14.帳票に番号を手動で記載する

15.ダンボールをパレットまで運ぶ

Eliminate(排除)

先程洗い出した作業内容から、排除できそうな部分を探します。例えば、1~4のダンボールを運ぶ作業です。これは、ダンボールがコンベアから流れてきたら、自動的にリフターに乗りって、作業しやすい高さまで上昇するなどの機構を設けて、上昇した先を作業台として使用すれば、1~4の作業を排除することが出来ます。

また、14の帳票は、必要性を再確認し、不要であれば排除することを検討できます。ただし、この帳票を後にお客様に提出するなど、どうしても帳票が必要になる場合は、排除できないので注意が必要です。

また、リフターなどの機械を導入する場合は、コスト面から改善案が通らないことも多くあります。

Combine(結合)

コスト面やその他の理由で排除できなかった場合、次のステップの「結合」を考えます。例えば、12、13のシールを二箇所に貼る作業ですが、シールの記載内容を一つのシールにまとめて、一回でシール貼りが完了するようにする、などです。これにより、より短い時間で作業を完了させることが出来ます。

Rearrange(入替)

結合までおこなった後に、作業の「入替」で作業性が向上するものがあるかチェックします。例えば、6,9の作業では、ダンボールを閉じるガムテープとシールを、置き場までとりに行っていますが、置き場を作業台から手が届く範囲にすることで、取りに行く時間が短縮可能です。また、今回は15のパレットへ置きに行くときに、どの位の距離を歩いているかを書いていませんが、パレットの位置などを変更することで、歩行時間を短縮することも出来ます。

Simplify(簡素化)

最後に残った作業をより単純な方法で実現できないかを考えます。例えば、14の帳票に番号を記載する作業を、バーコードの読み取りで、PC上の帳票に自動で入力されるようにするなどの方法です。これは最近実施することが多い改善で、時間短縮だけでなく、記入ミスを無くすなど、品質を担保する意味でも非常に有効な改善になっています。

このように最新の技術動向をチェックしておくことで、改善のアイディアが生まれることも多くあります。

ECRS実践での注意点

ここまで、ECRSの良い点について述べてきましたが、最後にECRSを実践する上での注意点を挙げておきます。どんな手法においても使い方を間違えると、逆効果になってしまうことがあるので、以下に挙げる注意点を覚えておいてください。

他工程への影響を考える

先程の事例でも少し触れましたが、工程変更することは自工程だけでなく、他工程へ影響を及ぼすことがあります。事前に他工程と連携を図り、本当に排除して良いのか、この改善で良いのかを確認しておくことが大切です。

このとき、現場の作業者など、決定権の無い人のみに確認して、改善に取り掛かってしまうということもあります。必ず、現場の決定権のある人の承認を得るようにすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

作業者は変化を嫌う

理論的に考えれば、作業を変更したほうが効率的である場合でも、作業者によっては、今まで通りの作業がいいという場合が多々あります。特に熟練の経験者など、長年その作業に携わってきた人は、自分のこだわりを持っている場合があるので、改善に否定的な人もいます。

そういった場合は、実際に作業をやってもらいって作業時間の短縮の結果を見せるなど、作業者自身に納得して作業を行ってもらうことが大切です。作業者も、より簡単で早くできると分かれば、改善した作業に合わせてくれます。

ECRSは生産現場に限らない

最後に、ここまで生産現場に絞って解説をしてきましたが、ECRSというのは、生産現場に限った話ではありません。最近では、業務改善の分野で注目されています。

普段の自分の業務を洗い出して、ECRSの観点から客観視してみると、思わぬ改善ポイントが見つかるかもしれません。

そして、普段からその考えを取り入れておくと、日常生活の中でも気になることが出てきます。飲食店の店員さんの動き方や、家の中の物の配置など。そう考えるとより楽しく実践できそうですね。